主题词: 版号:

新闻单位:人民政协报 委员会: 作者: 时间:2023-02-04 来源:人民政协报

党的二十大报告提出,要“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。作为文艺界委员,吴洪亮多年来坚持在国内外宣传中国传统绘画,尤其是齐白石的绘画艺术。他以不同的主题、创新的方式,向世界展示齐白石的绘画。吴洪亮认为,要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力,就要不断加强世界对中华文化的理解与认同。通过艺术讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,齐白石,无疑是一张“金名片”。本期采访北京画院院长吴洪亮委员,请他讲述20年来,他如何持之以恒地向国际社会、向公众不断宣传、推广齐白石的艺术。

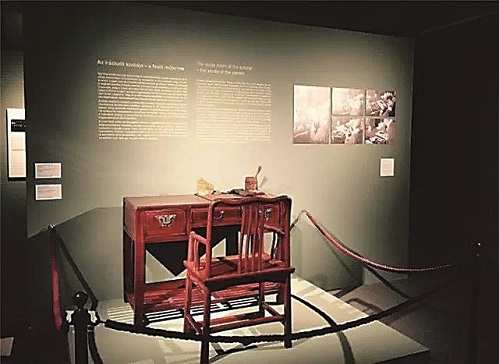

2015年,匈牙利国家美术馆举办的“天然之趣——北京画院藏齐白石精品展”上陈列齐白石画室桌椅,以便于了解中国文化。

2019年,在希腊雅典举办的“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展海报。

2018年,在东京国立博物馆举办的“中国近代绘画的巨匠——齐白石”展览海报。

齐白石海外馆藏作品惊人

齐白石,这位近现代中国绘画大师,对中国画坛产生了深远影响,在中国大众之间引起了共鸣,更在国际艺坛享有盛誉。20世纪20年代,齐白石的作品在日本被追捧,30年代影响远播欧洲,50年代他的画常常作为国礼赠予各国首脑,时至今日,在各大国际拍卖会上,齐白石的作品不断刷新中国画的拍卖纪录。

2003年,国内曾经举办过一次齐白石作品展览。当时刚刚30岁的吴洪亮参与了展览工作,那一次展览,他有幸第一次“上手”齐白石原作。所谓“上手”,是行话,意为用手执画作来感知作品。以前只是喜好,从画册上看,隔着玻璃看,这一次亲手触摸,吴洪亮用两个字形容当时的感受——震惊。

当时的吴洪亮或许没有想到,此后在他人生的几十年里,将齐白石的作品不断推向国际社会,将成为他孜孜不倦、久久为功坚持做的一件事情。

2007年,吴洪亮到北京画院工作。十几年来,他一直负责展览方面的工作。1957年,北京画院成立,齐白石是首任的名誉院长,去世后家人将作品捐赠国家。如今,北京画院收藏了齐白石作品及文献多达2000多件。因很少对外展出与出版,这些作品曾被称为“秘藏”。吴洪亮用了10年时间,以展览为基础,做了许多研究梳理工作,摸清了北京画院的家底。北京画院还成立了学术部、美术馆和齐白石艺术国际研究中心,一边做研究,一边做展览。

同时,吴洪亮希望了解齐白石作品在世界各地的收藏情况,而这个工作几乎是开拓性的。

打开视野,联络海外学者。2010年,吴洪亮参与策划举办了一次大型的齐白石艺术国际论坛,广泛联系邀请全球范围内包括英国大英博物馆、美国大都会博物馆、京都国立博物馆等艺术机构及各国高校的相关学者或艺术家,只要与东方艺术有关的,便竭力联系。目的就是搞清楚齐白石作品的海外收藏及研究情况。这一部分工作,有如挖井,做好掘井九轫而不及泉的准备。结果发现有些意想不到的国家都藏有齐白石的画作,并且数量惊人。

“不喜平庸”“不厌雷同”办展览

梳理文献的同时,吴洪亮要在国外办好齐白石的展览。齐白石讲过四个字“不喜平庸”,还说过四个字“不厌雷同”。所谓“不喜平庸”就是要跳脱过往的藩篱,所谓“不厌雷同”就是不惧一件事反复做,不怕来打一口研究的深井。

吴洪亮也坚持用这八个字办展览。“不喜平庸”,展览方式就要不同以往。

吴洪亮策划所有的齐白石海外展览,有一个共同的宗旨,那就是如何让外国人真正了解中国绘画,认同中国绘画,热爱中国绘画。在吴洪亮看来,好的展览,绝不是简单拼凑几十张画搞一次集中展出,而是要经过展览前的研究、展览中的交流、展览后的影响,并形成循环发酵等效应等步骤。

在国外办展,让外国人读懂中国绘画,首先需要找到他们能读懂的语言。北京画院在这方面做了不少尝试。

2015年,吴洪亮参与策划“天然之趣——北京画院藏齐白石精品展”在匈牙利国家美术馆举行。展览特意增加了齐白石大量的写生、临摹作品以及创作前所画的图稿放置在展览的最前面。在入口处的墙上突出呈现了齐白石的一句话:“要写生而复写意,写意而后复写生,自然形神俱见。”体现中国艺术的创作是一个循环渐进的过程,并且和西方创作方式上一样,画前要做大量的工作,只是创作的过程时间要短很多罢了。写意作品表面上的“一挥而成”,后面则蕴含着中国艺术的大道理。在这一展览中,展出了工笔草虫,让观众了解“尽精微,致广大”“一花一世界的道理”,将齐白石的梅花、荷花、紫藤、菊花等四季花卉一并展出,体现中国艺术寄物抒怀与对时间的描绘。现场还布置了许多细节让观众进一步了解中国文化,例如展出了齐白石画室中的桌椅、作画所用文房,配合齐白石的《发财图》现场展示了中国的算盘,让神秘的中国绘画变得亲近而自然。观众以熟入生,融入了展览,故而取得了不同凡响的效果。

齐白石的成名源于1922年其作品到日本展览而后大卖。2018年,北京画院经过3年时间的筹备,将齐白石作品再次带到日本,在东京国立博物馆和京都国立博物馆展览,展览持续半年之久。展览恰逢《中日和平友好条约》缔结40周年,这更使得展览在东京的观展情绪高涨,对于当时进一步促进两国邦交是一次极大的呼应。

2019年,吴洪亮将齐白石的作品带到了希腊,举办了“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展览。这一次吴洪亮经过了更长时间的准备,一谈就是5年之久。展览开幕前夕,习近平主席访问雅典。倡导文明对话,推动不同文明和国家包容互鉴、和谐共处,让古老文明的智慧照鉴未来,正是两国领导人这场“文明之约”的题中要义。此次展览,可谓又一次恰逢其时。齐白石的作品妙则妙在“不似之似”,“似”为造型之真,“不似”为生命之真。希腊崇尚哲学、科学,所以吴洪亮不仅仅带去了齐白石的绘画,将北京画院藏齐白石的全集送给了希腊总统,同时,他让中国绘画追求的“真”与希腊哲学探寻的“真”进行了跨时空的对话,共探“此中真味”,让两个古老文明因齐白石有了进一步的交融和交流。

2021年,中意文化年。因疫情缘故,原作带不出去。吴洪亮带领画院同事集思广益,化不利为有利。利用互动多媒体,高仿作品的方式,将齐白石的高仿作品带到了意大利的设计之都米兰。因为不是原作,观众反而触手可及地来感受齐白石的手卷与册页。同时展览还带去一种新的技术,在液晶屏上就可以写出毛笔字起承转合笔画,让意大利的观众边写、边画、边交流,体会中国的雅集之悦。

此展备受欢迎,因此受邀开始在欧洲巡展。这使吴洪亮对2023年开启纪念齐白石诞辰160周年的全球系列活动,让更多的人喜欢齐白石与中国文化有了信心。

今年,吴洪亮说将继续筹备齐白石在西班牙的展览,希望做一次齐白石到毕加索故乡的展览。明年,打算将已经筹备多年的全球收藏齐白石作品的新版齐白石全集出版。在吴洪亮看来,不断深挖齐白石作品的内涵和深意,正所谓齐白石所说的“不厌雷同”。

为何不遗余力推介齐白石

为何如此不遗余力地向外推介齐白石,宣传齐白石?在吴洪亮看来,在国际上提到东方画家,大家第一个就想到齐白石。已经讲过,齐白石的成名始于日本。19世纪末20世纪初,日本脱亚入欧,全面接受了西方绘画。包括当时流行的印象派、野兽派、表现主义等,而齐白石的绘画在西方看来,是一种表现性绘画。后印象派以后的作品开始追求本体,即线条、形状、色彩的独有价值,而非依附于其他,是主观性绘画。吴洪亮认为,齐白石的艺术属于主观性绘画。齐白石与这些画派还有一个共通点。比如野兽派代表马蒂斯的艺术灵感之一来自中东,现代派代表毕加索的创新部分源于非洲,而齐白石的作品植根于中国湖南的湘潭,楚地多傩,这几个地方的艺术追求都更接近于人的本体,表现的主题和形式是相通的。当然,这些国际视野上的对比,在齐白石那里恐怕是不自知的。但是齐白石的作品能够国际化,在吴洪亮看来,是有这样的原因作为支撑。

据称1956年夏,张大千拜访毕加索时,毕加索说,“齐白石真是你们东方了不起的一位画家。”因为早在1956年初,张仃以中国文化代表团成员身份拜访毕加索时,曾送给他一套荣宝斋水印的《齐白石画册》。毕加索还临摹了齐白石作品,并拿出五大本习作给张大千看。而齐白石看了毕加索的名作《鸽子》后说,他画鸽子飞时,要画出翅膀的振动。我画鸽子飞时,画翅膀不振动,但要在不振动里看出振动来。

这虽是艺坛的轶事,然而在1956年,世界和平理事会宣布把1955年国际和平奖授予了齐白石,在获奖证书上就印着毕加索画的鸽子。对这一重要奖项,齐白石在答谢词中动情地说:“正因为爱我的家乡,爱我的祖国美丽富饶的山河土地,爱大地的一切活生生的生命,因而花费了我毕生的精力,把一个普通中国人的感情画在画里,写在诗里。”

齐白石是无可替代的中国艺术家。寻求对齐白石艺术、对中国传统更鲜活的研究与更“可信”“可爱”“可敬”的传播,让世界更深刻地认识中国,认识中国绘画艺术。吴洪亮说,他将“不厌雷同”地追求下去。