在中外漫画交流的版图上,北京市政协委员、北京第二外国语学院(以下简称北二外)中国漫画文创研究院院长、二级教授、国家引才计划专家、北京漫画学会会长陶冶是一个绕不开的名字。他赴日留学,成为日本历史上首位漫画学博士,全国首个“日语+漫画文创”专业的开创者,北京漫画学会创会会长、主编中国首部漫画学术刊物《漫画研究》,更是将漫画打造成中外友谊桥梁的践行者。陶冶用半生时光,在漫画的世界里书写着跨文化交流的动人篇章。

▲陶冶参加第七届“金熊猫”国际漫画&插画艺术大赛评选

启蒙:草原小镇到北京的追梦之路

上世纪六十年代,陶冶出生于内蒙古呼和浩特郊外的一个小镇,童年生活充满艰辛。由于母亲曾从事纺织机械工作,擅长绘制设计图,这不经意间为陶冶埋下了艺术的种子。在那个物质匮乏的年代,画画儿成了他排解孤独、慰藉心灵的方式。中学时代,一次偶然的机会,陶冶的人生与漫画紧密相连。当时,学校里一位从北京来的历史老师发现了他的绘画天赋,鼓励他尝试创作有思想的漫画。在老师的指引下,陶冶第一次接触到真正的漫画作品,他被这种用简单线条就能传递深刻思想的艺术形式深深吸引。13岁的他鼓起勇气,绘制了两幅分别题为“十年寒窗苦”“金台阶”的漫画,并投稿给《呼和浩特晚报》,成功赚到了“人生第一桶金”——5元人民币稿费。此后,他踏上漫画创作之路,频繁向各类报刊投稿,漫画逐渐成为他生活中不可或缺的部分。高考时,通过由北二外李翠霞、谢为集老师主讲的中央人民广播电台日语讲座,陶冶自学日语考入北二外亚非语系日语专业。彼时的他或许不会想到,这所学校将成为他漫画事业的重要起点。大学期间,陶冶一边系统学习日语,一边坚持漫画创作。当时国内漫画界正经历一波热潮,北京市劳动人民文化宫职工漫画组每周举办“漫展”——现场拉起一圈铁丝,铁丝上有很多小夹子,漫画爱好者把自己的作品夹在上面,大家转着圈欣赏,互相提意见。每周二,陶冶都会骑着破旧的自行车,从学校赶到天安门东侧的文化宫参加活动。活动现场还经常出现供职于报社的知名漫画家。“大家都期待着自己的画作被拿走,拿走后过一两周就可以见报了。”通过漫画,陶冶结识了时任《北京晚报》美术摄影部主任、漫画名家王复羊。王复羊十分欣赏这个兼具语言天赋与漫画才华的年轻人,不仅悉心指导他的创作,还为他提供了参与国际漫画交流的机会。“当时,日本漫画产业在全球居于领先地位,中国漫画行业要发展,少不了与这个‘漫画大国’打交道。”作为当时既懂日语又会漫画的不二人选,和日本漫画界交流的任务水到渠成地落到了陶冶的肩上。大学时期,陶冶兼任中国美术家协会漫画艺术委员会主任助理、秘书长,负责国际漫画交流和国内大型展览、通联等工作。这份工作让他结识了一位良师益友——日本漫画界的大师牧野圭一,与日本结下更为深厚的友谊,也为他日后赴日深造埋下伏笔。毕业后,陶冶放弃高薪的旅游、经贸领域工作,选择到北京工业大学当老师,只为有更多时间投身漫画事业。

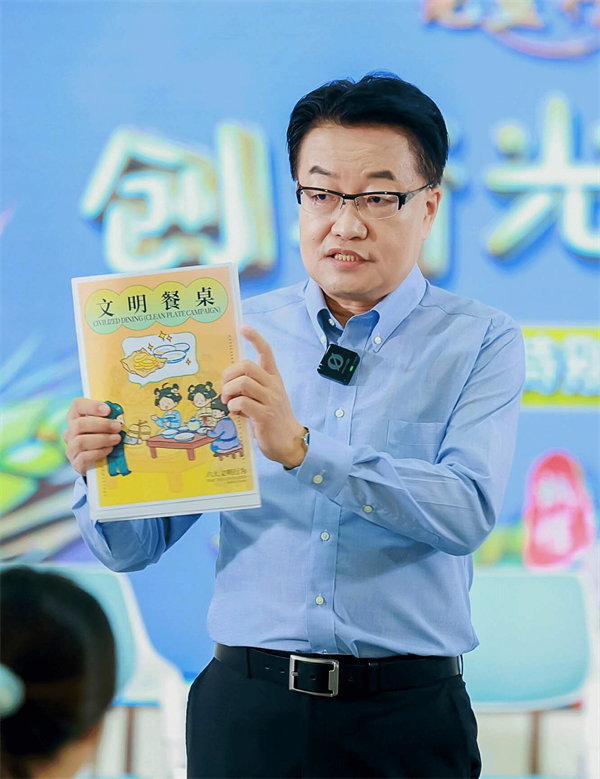

▲陶冶为到访的国际媒体记者介绍中国漫画教育现状

育人:推进“外语+漫画”跨学科融合

有感于国内漫画研究空白,1996年,陶冶赴日深造,系统学习日本漫画教育与产业经验。期间,他走访了三十多位中日漫画大师和漫画学家,收集了海量漫画史资料,完成了几十万字的研究文稿。在日本法政大学教授太田胜洪的指导下,陶冶的研究视野不断拓宽。他不仅关注漫画的艺术表现形式,还深入探讨漫画的社会功能、教育价值以及产业发展规律。当时,日本漫画产业已在全球占据领先地位,但漫画学作为一门独立学科尚未成熟,相关研究存在诸多空白。他的许多论述引起了日本学界和业界的高度关注,填补了相关领域的空白。2005年,陶冶顺利获得博士学位,这一成就不仅是对他个人学术能力的认可,也为中国漫画研究者在国际学界赢得了话语权。博士毕业后,陶冶与牧野圭一教授联手,就漫画创作、高校漫画教育、漫画文化的社会功效及应用等课题展开深入研究。在陶冶看来,漫画的未来,系于人才。2013年,陶冶带着积累多年的学术与教育经验回到祖国。2019年,他回到母校北二外,创立了全国首个“日语漫画文创”专业,打破传统语言教学的壁垒,推进“外语+漫画”的跨学科融合,旨在培养精通外语、会漫画、懂设计、擅长创意的,具有国际视野、跨文化交际能力和创新思维的复合型人才。他坚信,“外语+漫画”的复合型人才将在未来的国际传播、文化创意、对外交流中发挥不可替代的作用。凭借其实用性与跨领域培养的创新模式,吸引了众多怀揣漫画与文创热忱的学子。“我们的学生都是非艺术专业出身,约90%的入学新生毫无美术基础,他们的绘画技巧主要是在实践创作中逐步完善和提高的。”在陶冶的推动下,日语漫画文创专业创新构建“一书两证”(日语学位证书+漫画等级证+英语等级证)多证书培养体系,通过“项目制习”“创意漫画沙龙”等实践教学模式,不断提升学生的创作与表达能力。为辅导学生创作,陶冶经常一幅作品就要花费数小时,几易其稿更是家常便饭。如今,学生通过沙龙累计创作500余幅作品,被新华网日本频道、中国新闻报、中新网、神州学人等国内外媒体广泛报道。2021年9月,陶冶牵头成立北京漫画学会——北京首家以漫画研究、教育与国际交流为使命的公益性社团组织,并担任首任会长。学会汇聚了北京近40所高校的学术资源,成为推动漫画教育与研究的重要平台。2023年,时值丰子恺诞辰125周年,正在筹备中的中国首部漫画学术期刊《漫画研究》将丰子恺作为创刊号的主角。“在中国,说起漫画,不能不提丰子恺,他是中国现代漫画事业前驱者。”该刊以中、日、英三种语言撰写前言、论文摘要,不仅填补了国内漫画学术出版的空白,更成为中外漫画研究者交流的重要阵地。陶冶说“我现在有一种‘自负’——我们代表中国当代漫画研究的水准。我们有责任把《漫画研究》的质量保持在最高水平。当我们几十年后回看中国现代漫画的发展,《漫画研究》一定会在其中留下痕迹。”

▲陶冶主持“世界遗产在北京”的漫画表达与创新沙龙

建言:发挥漫画的实用功能

刚刚过去的9月26日至9月28日,“2025节水主题漫画巡展”在杜仲公园进行了社区首秀。来自全球35个国家的漫画艺术作品被带入城市公共空间,让“艺术走进生活”由理念变为现实。陶冶常说:“漫画对我而言,从来不只是艺术,更是一种生存的工具、一种沟通的方式、一种文化的载体。”赴日期间,陶冶看到了漫画强大的社会功效,成为了“实用漫画”的倡导者。他注重将漫画与思政教育、价值观引领相结合,主持了“建党百年”“冬奥会”“国家安全”“光盘动”“畅想我们的2035”“环境保护”“世界遗产在北京”等主题漫画展览,指导学生先后创作了多幅作品。让学生在创作中理解时代、认同国家、树立理想。通过漫画柔性的无声浸润功能,培养学生熟悉党和国家方针政策,引领学生思想健康成长。作为北京市政协委员,陶冶将学术视野与履职实践深度融合,从美育教育的创新实践,到青少年心理健康的“疏导探索”,再到国际传播的“话语构建”,提出了一系列富有建设性的意见建议,展现了一位学者型委员的务实精神与社会担当。随着《北京市全面实施学校美育浸润行动工作方案》的推进,陶冶始终思考:如何让漫画这一深受学生喜爱的艺术形式,成为美育教育的有效载体?他通过走访多所中小学发现,当前校园美育存在“内容同质化”“形式单一化”问题,部分传统艺术形式难以激发青少年兴趣,而漫画的趣味性、叙事性与包容性,恰好能填补这一空白。为此,他提交《关于漫画助力北京市全面实施学校美育浸润行动工作的提案》,主张将漫画这一深受青少年喜爱的艺术形式系统融入美育体系,建议开发融合传统文化元素的漫画教材,开设漫画创作工作坊,组织市级思政主题漫画比赛,让学生在创作实践中提升审美素养。他特别强调:“漫画的柔性浸润功能,能实现思政教育与艺术培养的有机统一,让学生在发现美、理解美的过程中,自然而然地创造美。”近年来,青少年心理健康问题日益凸显。陶冶通过与高校心理教师、社区工作者交流发现,青春期孩子常因“难以言说的困惑”拒绝传统心理疏导,而漫画的“隐喻表达”恰好能成为心理沟通的“桥梁”。基于对朝阳、海淀、通州等多所中小学的深入调研,他发现漫画的“不完美特性”能够有效帮助青少年释放压力、表达情绪。他建议在心理课程中增设“漫画疗愈”模块,引导学生将焦虑情绪视觉化为可对抗的“怪兽”;同时构建“家庭-学校-社会”三联协同机制,开发亲子漫画沟通工具包,让难以言说的心理困惑通过画笔得以疏解。这种将艺术创作与心理疏导相结合的思路,为青少年心理健康教育开辟了新路径。陶冶的每一份建言都紧扣时代需求、贴近民生实际。他始终以“漫画人”的创意与“学者”的严谨,将专业所长与委员职责深度融合,用一份份有温度、有分量的提案,为首都发展贡献着“漫画力量”,也诠释着学者型委员的责任与担当。陶冶的人生轨迹始终与漫画紧密相连。他用漫画架起了中外文化交流的桥梁,用教育为中国漫画事业培育了新生力量。正如他所说:“漫画是一图胜千言的艺术,更是润物无声的教育。我们要做的,就是让这支笔画出中国故事,画出时代声音,画出人类共同的情感与理想。”