2025年中关村论坛年会于3月27日至31日在北京举办,本次论坛年会以“新质生产力与全球科技合作”为年度主题,共议科技创新培育新质生产力,为全球创新发展提供新思路、新启示。5天的时间里,北京市政协科教委及所联系界别20多位委员受邀出席论坛年会开幕式、参与主办或承办分论坛、参加分论坛和大会作演讲或参与对话、产品发布、地区专场等40多场活动,充分展现了市政协委员服务首都科技创新和产业创新融合发展的璀璨风采和在界别群众中的代表性、影响力。论坛后,委员们纷纷交流分享参与论坛的收获体会。现将部分委员的感言摘编如下。

张鹊委员:北京乳腺病防治学会秘书长,北京癌症防治学会驻会常务副理事长

2025中关村论坛在位于北京市海淀区的中关村国际创新中心举行。本届论坛年会主题为“新质生产力与全球科技合作”,设置了论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动5大板块共128场活动,围绕AI大模型、具身智能、量子科技、生物医药、6G、脑机接口等前沿领域,深入探讨前沿科技进展和产业发展趋势。我参加了本届中关村论坛,感受颇多。

会上我们参观了具身智能的展区,机器人的复杂地形行进,稳定性演示和足球比赛都让我耳目一新。这些机器人的进步加上大模型的精进,让我们对未来具身智能真正走进家庭走进我们的生活,非常期待。

生物医药是我们的本行,也是我来参加本次论坛希望着重了解的方面。在这个展区看到了很多新的药品和器械,这将对我们的临床诊疗工作大有帮助。虽然科技的进步对新药新器械的出现助力巨大,但解决体制机制上的问题,让这些创新成果早日服务患者,还需要我们的智慧和努力。

脑机接口是我很感兴趣的领域,它不但是科技的热点,也是可能会改变我们未来的新技术。我看到宣武医院和天坛医院合作的项目很有感触,从这个项目上,就充分体现了“产学研用”一体化的理念和问题导向的思路。沿着这条道路,我们一定能为患者带来福音。

总之,这次论坛的参观,让我为我们的祖国而骄傲,为我们的科技工作者而自傲,为我们的伟大中国梦的实现而充满了信心与期待。

赵毅武委员:全国政协委员,市工商联副主席,北京纳通科技集团有限公司董事长

今年是我第三次受邀参加中关村论坛。此次论坛以智能化为主题,涵盖了智能技术本身的发展以及与各行业的深度结合,汇聚了科技、创新领域的精英,展示了各领域科技前沿技术探索成果,也更加强调应用落地。我切实感受到我国科技创新发展日新月异,新质生产力正在稳步发展。

我所在的企业北京纳通科技集团参加了“中关村世界领先园区成就展”,展示了我们的尖端医疗科技成果——围绕外科手术智能化设备及系统开发出的一系列创新产品,包括骨科手术机器人、导航机器人以及智能手术室系统等,相关技术指标达到国际先进水平。同时,参与协办了“医学 AI创新与发展论坛”这一平行论坛,聚焦医学 AI 行业前景与产业发展等方面进行探讨,推动人工智能赋能医疗健康事业。

作为政协委员,也更加感受到在推动科技创新中的责任与使命,将把参加此次论坛的所思所得融入到今后的工作中,立足本职工作,持续积极建言献策,为推动科技创新、营造良好的产业发展环境贡献自己的力量。

施辉阳委员:九三学社北京市委委员,北京市密云区人民政府副区长

施辉阳委员(左三)在区长会客厅与科研人员交流

有幸参加了今年中关村论坛年会活动,在怀柔科学城与各方面深入交流探讨促进国家重大科技基础设置开放共享举措,参加“区长会客厅”专场活动,与来自清华大学、北京大学、北京师范大学以及中科院的几位项目负责人促膝座谈,共商共促科技成果转化落地合作。参会间隙,我还参观了中关村国家自主创新示范区常设展,深入了解全球科技创新前沿动态。我感到今年的中关村论坛年会办得很成功,作为面向全球科技创新交流与合作的国家级平台,中关村论坛年会在展示科技创新最新成果、推动科技创新合作方面的作用更加凸显,已经成为科技界、产业界都高度关注的一场年度盛会。

当前,世界面临诸多不确定、不稳定因素,科技创新是我们应对全球挑战的最大底气。面向未来,中关村论坛年会应始终聚焦“创新与发展”的永久主题,成为发展新质生产力、促进高水平科技自立自强的重要展示、传播、交流平台,始终秉持开放与合作的理念,广泛设置国际化议题,搭建常态化交流平台,成为促进全球科技合作的重要纽带,在世界舞台上发出中关村的最强音。作为一名从事科技相关工作的政协委员,我也将始终关心、参与中关村论坛年会,积极投身强国建设、民族复兴的伟大事业。

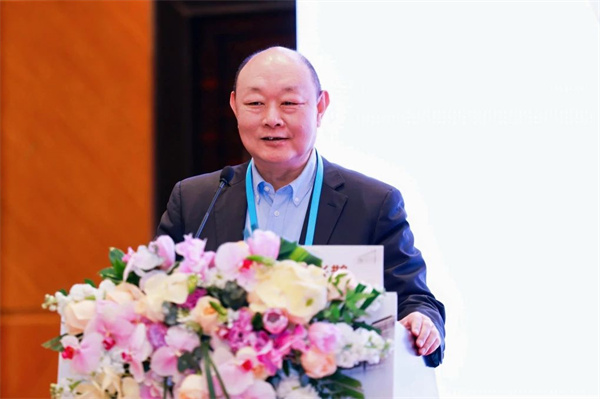

聂祚仁委员:市政协常委,北京工业大学党委副书记、校长,中国工程院院士

3月28日至29日,作为2025中关村论坛年会的重要组成部分,中关村国际技术交易大会“全球高校科技成果转化促进大会”在北京工业大学举办。大会吸引了国际高层次学者、知名高校校长、科技成果转化专家、高级技术经理人、创新科学家、创新企业家等齐聚一堂,来自全球150余所高校、500余家企业及各界创新力量共绘协同发展蓝图。此次大会以“高质量科技成果转化促进校地企协同发展”为主题,既是全球创新要素的集聚平台,更是深化教育、科技、人才一体化发展的实践典范。会议期间,作为主办方代表,我主持了大会,并与参会嘉宾聚焦教育、科技、人才一体化发展和科技成果转化等话题深入交流。

大会吸引了来自亚洲、欧洲、北美洲的诺贝尔奖得主达尼埃尔·谢赫特曼、两院院士及国际顶尖学者,共同探讨科技成果转化的全球经验。通过发布全球高校科技成果转化项目集和模式集,系统梳理了180项国际优质成果和105个转化案例,为全球高校、政府与企业提供了可复制的范式。这标志着“全球跨区域技术转移协作网络”在逐步形成,成为链接国际创新资源的重要枢纽。

我们坚信,将高校的“创新源”属性与区域发展需求深度融合,能够进一步激发创新活力,为教育强国、科技强国、人才强国建设和首都高质量发展贡献更大力量。